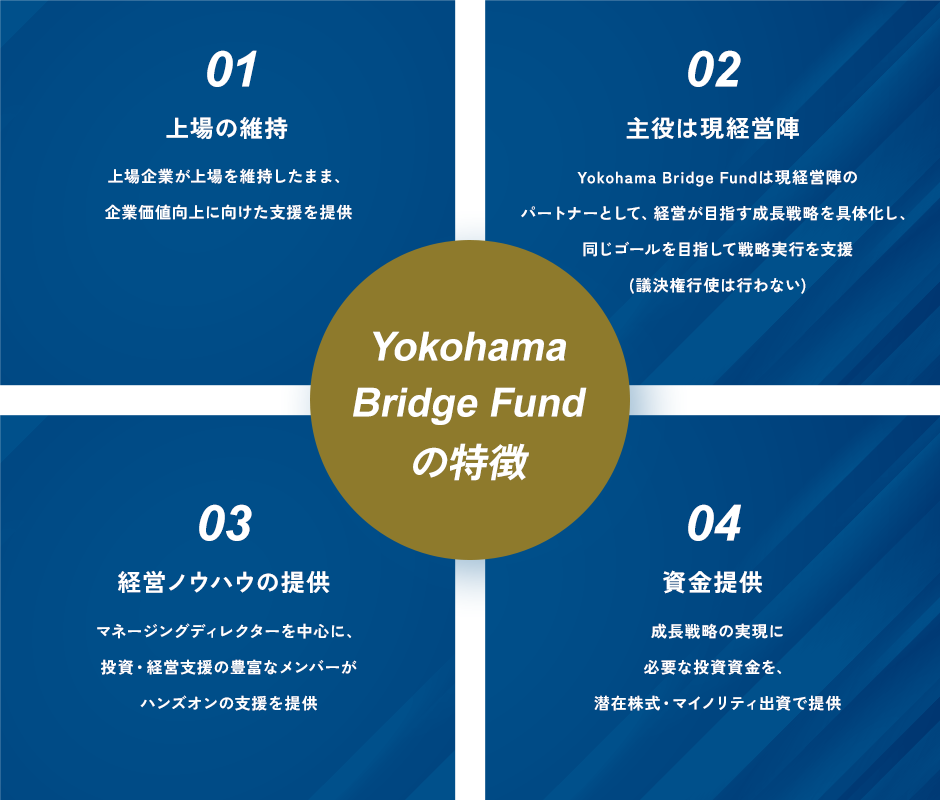

Yokohama Bridge Fundの

投資アプローチ

日本国内の市場が成熟化していき、競争環境が厳しく・早く変化していく一方で、

成長投資や株主還元を求められる等、上場企業が応えるべき期待は益々高まってきています。こうした環境の中では、

上場企業が、改めて自社の立ち位置を見直して在りたい姿をめざしていく中長期的な成長戦略を立案し、

自社で不足している知見を補完しながら戦略を実行していくことも難しくなってきています。

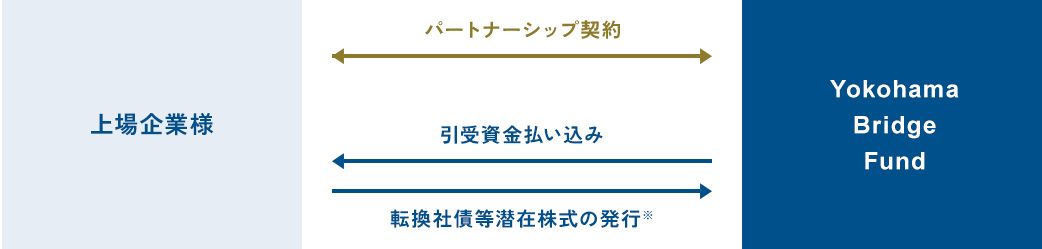

Yokohama Bridge Fundはこうした上場企業の悩み・課題に応えるために、以下の投資アプローチを採っています。

※潜在株式の比率はマイノリティに留まります。また、普通株式への転換は売却時にのみおこない、転換後は速やかに売却していくため、議決権行使はおこないません。

ファンド設立インタビュー / Interview

新しい事業をつくる挑戦に、

私たちはどのように向き合っているのか。

ファンドを立ち上げた想い、リアルな対話をお届けします。

融資から投資へ、

横浜銀行が踏み出した新たな挑戦

2024年10月、横浜銀行グループが新たな挑戦に踏み出した。それが、上場企業向けPIPEs投資を手がける「Yokohama Bridgeファンド」の設立である。地域に根ざした金融機関として長年にわたり築いてきた顧客との信頼関係を基盤に、従来の融資中心のサービスから一歩踏み出し、エクイティビジネスへと領域を拡大する取り組みだ。

外部ファンドとの連携から自社グループでのサービス提供へと舵を切った背景には、どのような戦略があるのか。また、専門性の高い人財を迎えることで、どのような価値提供を実現しようとしているのか。設立の経緯から今後の展望まで、株式会社横浜銀行の勝田道文氏と、2025年7月に責任者として着任した横浜キャピタル株式会社の金森弘樹氏に話を聞いた。

横浜銀行

取締役常務執行役員

勝田 道文

マネージングディレクター

金森 弘樹

独自性の発揮をめざした新ファンド設立への想い

――まず、今回のファンド設立に至った背景や経緯について教えてください。

勝田:横浜銀行は長期ビジョンとして、「地域に根ざし、ともに歩む存在として選ばれるソリューション・カンパニー」を掲げており、その実現に向けてソリューションビジネスの強化を課題として認識していました。特に上場企業のお客さまに対して、どのようなソリューションを提供できるのかという点で検討を重ねていました。

金森:企業が求めるニーズも変化してきていますよね。従来の融資中心のサービスだけでは対応しきれない部分が増えているのではないでしょうか。

勝田:まさにその通りです。これまでもハイブリッドローンやMBOによる非公開化提案など、資本政策に関わる提案をおこなってきましたが、一方で上場を維持しながら資金調達をおこない、企業価値を向上させたいというニーズを持つお客さまもいらっしゃいました。これまでは、そうしたお客さまのニーズには外部の会社や、関連会社の力を借りて対応してきたのが実情です。

金森:外部との連携も重要ですが、グループ内で対応できる体制があれば、より迅速で質の高いサービス提供が可能になりますね。

勝田:まさにそこがポイントです。横浜銀行ならではの独自性のある商品やサービスを活用できれば、より多様なソリューションの提供が可能になると考えました。そこで、自社グループ内で新たなソリューションの提供をめざし、今回のYokohama Bridgeファンドの設立に踏み切ったんです。

人財育成への投資が結実したサービスの確かな手応え

――新しいサービス領域への挑戦について、社内の受け止めはいかがでしたか。

勝田:上場企業に対して資本政策に関わる提案はしていましたが、ハンズオン支援までは手がけていませんでした。そのため、設立前の検討段階では社内から「銀行グループでそこまでの専門的なサービスを提供できるのか」といった慎重な意見もありましたね。

金森:そうした懸念があったのは自然なことですね。従来の銀行業務とは異なる専門性が求められる分野ですから。

勝田:おっしゃる通りです。そこで立ち上げに際しては、人財育成に特に力を入れました。外部の専門機関に人財を派遣してノウハウを習得してもらったり、上場企業に出向して財務部門や経営企画部門での実務経験を積んだりしてもらいました。その結果、現在ではしっかりとグループ内で活動を続けられる体制が整っています。

金森:人財育成への投資が功を奏しているということですね。私が着任する前から好意的な反応があると聞いていましたが、実際にはどのような声をいただくことが多いのでしょうか。

勝田:お客さまからは「横浜銀行さんはそんなサービスも提供できるんですか」という、率直な驚きの声をいただくことが多いですね。これまでの横浜銀行のイメージとは一線を画すサービスだということで、新鮮に受け止めていただいているようです。特に、上場を維持しながら私どもが一緒に伴走するような形でハンズオン支援をおこない、企業価値の向上をはかっていくというアプローチについては、非常に好意的な反応をいただいています。さらに興味深いのは、横浜銀行がメインバンクではないお客さまからのご相談も増えていることです。通常、そうした企業からは資本政策といった経営の核心部分についてご相談いただく機会は限られていました。

金森:その反応は非常に心強いですね。特に、これまでお取り引きの薄かった企業からも経営の重要な部分についてご相談いただけるようになったのは、大きな変化だと思います。

多様な経験が導く、企業の実行力向上への道筋

――金森さんのこれまでのご経歴を教えていただけますか。

金森:私のキャリアは大和証券SMBC(現:大和証券)から始まっています。そこではストラクチャードファイナンス部門に所属し、株式や債券ではない仕組みを使って資金調達をするサポートをおこなっていました。メガソーラーファンドの組成や、コンセッション事業のアドバイザリーなどを手がけていましたが、調達だけではお客さまのニーズに答えきれていないと思うようになったのです。

勝田:金森さんはそこからさらに事業の深いところまで関わろうとされたわけですね。

金森:はい。もう少し事業のことを知りたいという思いから、ボストンコンサルティンググループに移り、実際にお客さまのもとに1年ほど常駐してデジタル化の支援や戦略の実行支援をおこないました。他には、海外企業の日本進出や日本企業の海外進出に関する戦略の立案などもサポートしましたが、大企業ばかりが対象になるため、個人として手応えを感じにくく、成果が見えるまでに時間がかかるという状況がありました。

勝田:より直接的で即効性のある支援を求められたということでしょうか。

金森:その通りです。その後は、アドバンテッジアドバイザーズ(現:アドバンテッジパートナーズ)に転職し、スモール・ミッドキャップの上場企業を対象とした業務に関わるようになりました。経営陣に近いポジションで、インパクトが大きく、かつスピーディーに成果が見える環境に身を置くことができたのは幸運でした。このように、多くのお客さまの経営支援に携わってきた経験が、私の専門性の基盤となっています。

勝田:金森さんの多様な経験が、まさに横浜銀行が必要としていた専門性と合致していましたね。

金森:今回の話をいただいたときは、非常に驚きました。ですが、横浜銀行が持っている基盤と私がこれまでに培ってきた知見を組み合わせることで、悩みを抱える上場企業に価値を提供できると感じ、とても魅力的だと思いましたね。

勝田:金森さんに責任者として参画していただいたことで、これまで以上に質の高いサービスを提供できるようになりました。今後の発展に向けて、企業が直面している課題に対する深い理解と、それを解決するための実践的なノウハウに大きな期待を寄せています。

金森:ありがとうございます。特に昨今の上場企業は、成長戦略を作り実行することはもちろんですが、マーケット環境が非常に厳しくなっており、ステークホルダーのための還元施策も求められるなど、さまざまな圧力にさらされています。一方で、アクティビスト対策といった新たな課題も生まれており、以前と比較して成長戦略や還元施策の立案から実行が格段に難しくなっていると感じているところです。

勝田:確かに計画を立てたとしても、実行段階で躓いてしまうケースが少なくありません。金森さんはそうした課題に対して、どのようなアプローチが重要だと考えていますか?

金森:私が最も重要視しているのは、スピード感を持って物事を進めるということです。私の経験上、成長戦略を立てる企業は多いのですが、それを今求められているスピード感で実行していけないというのが根本の課題だと思っています。そこで、私がこれまでの経験で得た、経営陣と連携して戦略を現場に落とし込み、スピーディーに実行し、必要に応じて軌道修正していくノウハウを発揮していきたいと考えているところです。

地域密着性を武器に、大手ファンドとは異なる価値提供をしていく

――Yokohama Bridgeファンドの今後の展望について、お聞かせください。

勝田:神奈川や東京の西南部には、多くの上場企業が存在しており、それぞれが企業価値向上という課題を抱えていらっしゃいます。そうした企業様を5年後、10年後も継続的に支援していける仕組みを作ることが、私たちに求められていると感じています。

金森:そうですね。私もまだ着任して1か月という短い期間ですが、すでに強いニーズを感じています。既存の横浜銀行のお客さまはもちろんですが、それ以外にも成長したいけれどもノウハウがわからない、外部の知見にリーチできないといった悩みを抱えて苦労されている企業様はたくさんいらっしゃると思います。可能な限り幅広くサービスを提供し、そうした企業様と一緒に発展していける関係を築いていきたいですね。

勝田:私たちの特色は、大手ファンドでは対応しにくい規模の企業様への対応力と、地域に根ざした密接な関係性にあります。横浜銀行グループが長年培ってきた地域との絆と、金森さんの豊富な知見を組み合わせれば、お客さまの真のニーズに応える伴走型の支援を実現できるはずです。単なる資金提供者ではなく、事業のパートナーとしてお客さまと共に新たな価値を創造し、この地域全体の発展にも貢献していきたいと思います。